Learning from Gyeongju Historic Areas: Reconstruction of Archaeological Sites in the City of Palmyra, Syria

관광산업에 의존하는 역사 도시의 고고 유적지(archaeological site)는 거의 예외 없이 ‘유지를 통한 보존’과 ‘재건을 통한 활용’이라는 첨예한 현실적 문제로 지역 주민 간 논쟁의 대상이 됩니다. 유적지의 보존을 주장하는 사람들은 역사적 진정성(authenticity)과 역사 자산으로서 중요한 가치인 완전성(integrity)의 훼손을 우려합니다. 이에 반해 일부 혹은 전체 유적지의 재건(reconstruction)을 찬성하는 사람들은 역사자원의 적극적인 활용을 통한 관광산업 부흥과 지역 경제의 활성화를 이야기합니다. 서구 사회에서는 18세기 말 이후 과거 역사에 대한 낭만주의(Romanticism)와 민족주의적 성향이 대중적 관심사로 떠오르면서 도시 곳곳에 있는 고대 기념물과 성당의 복원이 활발히 전개되었습니다. 그 과정에서 재건 방식에 대한 다양한 논쟁과 축적된 경험은 현대 문화유산 보존원칙의 선구 격인 아테네 헌장(1931)과 베니스 헌장(1964)에 명시되었고 이후 수정과 보완을 거쳐 ‘상상(imagination)’과 ‘허구(fake)’를 지양하는 ‘증거주의'를 골자로 하는 국제 보존 원칙으로 정립되었습니다. 오늘은 시리아의 고대도시 유적 팔미라(Site of Palmyra)와 한국의 고도(古都) 경주의 역사지구를 사례로 논란이 끊이지 않고 있는 고고 유적지의 복원과 재건에 관해 이야기해 보겠습니다.

“Reconstruction means returning a place to a known earlier state and is distinguished from restoration by the introduction of new material into the fabric…Reconstruction is appropriate only where a place is incomplete through damage or alteration, and only where there is sufficient evidence to reproduce an earlier state of the fabric. In rare cases, reconstruction retains the cultural significance of the place…Reconstruction should be identifiable on close inspection or through additional interpretation” (Burra Charter, 1999)

“재건 (reconstruction)은 이미 알고 있는 이전의 상태로 되돌리는 것을 의미하고 기존의 재질에 새로운 재료가 사용된다는 점에서 복원 (restoration)와 차이가 있습니다… 재건은 장소가 손상되거나 변형이 있을 경우와 이전 상태를 다시 복제할 수 있는 충분한 증거가 있는 경우에만 적절합니다… 흔한 경우는 아니지만 재건을 통해 장소의 문화적 중요성이 유지되기도 합니다… 재건은 면밀한 점검 또는 추가적인 해석을 통해 구분될 수 있어야 합니다. “ (뷰라 헌장, 1999)

2019년 12월 28일 자 러시아의 모스코 타임스를 통해 보도된 흥미로운 기사 하나로 전 세계 역사보존 전문가들의 관심이 시리아에 집중되고 있습니다. 러시아와 시리아 당국이 공동으로 이라크-레반트 이슬람 국가(Islamic State of Iraq and the Levant, 이하 ISIR) 반군들에 의해 훼손되었던 고대도시 팔미라의 복원을 위한 공동 프로젝트를 발표했기 때문입니다. 2014년부터 ISIR에 의해 자행된 이라크, 시리아, 리비아 등 중동 지역의 무차별적 민간인 학살과 문화유산 파괴 행위는 전 세계인들의 공분을 샀습니다. 수니파 이슬람의 전통인 유일신 사상(monotheism)을 확립한다는 미명 하에 자행된 그들의 문화유산 파괴는 겉으로는 종교적 신념이라는 명분을 내세웠지만 사실 자신들의 존재를 각종 미디어를 통해 전 세계에 알리기 위한 고도의 계획된 행위였습니다. 또한 그들이 새롭게 건설할 이슬람 국가에 타 종교의 역사와 유물들은 단연코 청산의 대상이었을 것입니다. 2019년을 끝으로 ISIL이 중동지역에서 축출될 때까지 최소한 28 곳의 종교시설과 유적들이 파괴되거나 암시장을 통해 해외로 팔려나갔습니다.

여러 지역에 걸친 피해 사례 중에서도 전 세계 미디어의 가장 많은 주목을 받은 곳은 단연 시리아의 팔미라(Palmyra) 고대 유적지입니다. 인류 역사상 가장 중요한 고대 문화 중심지 중 하나로 평가받는 팔미라는 시리아의 수도 다마스쿠스(Damascus) 북동쪽의 사막에 있는 고대 도시 유적지입니다. 1세기부터 2세기까지 다양한 문명의 교차로에 있었던 지정학정 위치로 인해 그리스, 로마, 페르시아, 이슬람 양식이 혼합된 예술 양식과 독창적인 건축양식을 잘 간직하고 있습니다. 특히 독특한 건축양식은 17세기, 18세기에 서구 사회에 알려지면서 이후 고전주의 건축 양식과 도시 설계에도 영향을 주었으며, 1980년 유네스코(UNESCO)는 이런 탁월한 보편적 가치(Outstanding Universal Value)를 인정해 팔미라 고대 도시유적을 세계문화유산에 등재했습니다. 1세기에 세워진 가장 중요한 종교 건물 중 하나이자 팔미라 예술의 정수로 평가되는 바알 신전(Temple of Baal shamin)의 폭파를 시작으로 서기 32년에 축조된 벨 신전(Temple of Bel), 개선문 (The Monumental Arch of Triumph), 엘라벨 타워(The Tower of Elahbel), 무덤 계곡의 기둥(Columns in the Valley of the Tombs)의 잇따른 훼손 소식에 전 세계 문화유산 관계자들은 경악했으며 이후 다양한 분야의 전문가들이 복구 노력에 동참하게 됩니다.

국제사회의 다각적인 지원 노력으로 팔미라 유적지 복원은 현재에도 꾸준히 진행 중입니다. ISIL에 의해 훼손되었던 15톤 규모의 알랏 신전(Temple of Al-Lat)의 고대 조각상인 알랏 사자상(Lion of Al-lāt)은 복원을 거쳐 현재 다시 다마스쿠스 국립박물관에 전시되어 있고, 문화유산 기록 전문가들에 의해 다수의 훼손되었던 유적들이 3차원 프린터와 레이저 스캐너 등 첨단 장비의 활용을 통해 물리적으로 혹은 디지털로 복원되고 있습니다. 이번에 발표된 시리아-러시아 간 공동 프로젝트가 특별히 주목을 받는 이유는 두 나라 간의 정치적 연합의 상징성뿐만 아니라, ISIL의 폭파로 소실된 고대 도시의 복원 계획을 표방했기 때문입니다. 이 발표가 국제 사회의 관심을 받고 있는 것은 또 있습니다. 세계적인 이슬람 문화유산 전문 연구기관인 아가 칸 재단(Aga Kahn Foundation)과 유네스코가 이 야심 찬 계획에 동참의사를 밝혔고 복원 대상 건물들과 유적을 선정에 참여하기로 결정하면서 향후 팔미라 유적지의 복원방식에 대한 전문가들의 기대와 우려가 공존하는 상황입니다.

2011년 3월 이후 현재까지 계속되고 있는 시리아 내전은 총인구의 ¼에 이르는 인명피해를 발생시켰을 뿐만 아니라 국가 총수입의 25퍼센트를 담당하던 관광사업의 중심지인 팔미아 유적을 포함한 6개의 세계유산 모두가 2013년에 위험유산 리스트 (List of World Heritage Sites in Danger)로 분류되면서 막대한 경제적 손실도 가져왔습니다. 이런 상황에서 2015년 ISIL에 의해 파괴된 팔미아 유적지의 복원작업을 강행할 경우 세계문화유산 선정의 중요한 기준인 진정성(Authenticity)과 완전성(Integrity)의 논란에서 자유로울 수 없고 자칫 세계문화유산의 지위가 해제될 수도 있는 난감한 상황입니다.

Piotrovsky said that restoring the museum is the first step and is “of particular value for the entire complex,” but reiterated that the ultimate goal of preserving the ancient city will be quite a process and, “we are preparing for the day after tomorrow, it’s not yet possible to do anything tomorrow.”

피오트로프스키는 박물관을 복원하는 것이 첫걸음이며 "전체 유적지에 특별한 가치가 있다"고 말했지만, 고대 도시를 보존하는 궁극적인 목표는 상당한 과정이 될 것이며, "우리는 그날을 위해 준비 중이며, 아직까지는 (유적지의 복원을 위한) 어떤것도 실행가능하지 않다 "고 재차 강조했다.

현재까지 언론에 공개된 프로젝트의 진행상황에 따르면, ISIL에 의해 도시가 탈환 된 직후인 2017년 러시아의 전문가들에 의해 1,858 평방 미터에 달하는 팔미야 고대 도시 유적의 3차원 복원이 완료된 상태이고, 언론을 통해 보도된 장기계획은 일단 유적지에서 수거된 20여 개의 유물을 복원하는 작업이 될 것이기 때문에 향후 시리아-러시아 정부가 공동 프로젝트를 통해 고대 도시의 재현을 시도할지는 아직 지켜봐야 할 것 같습니다.

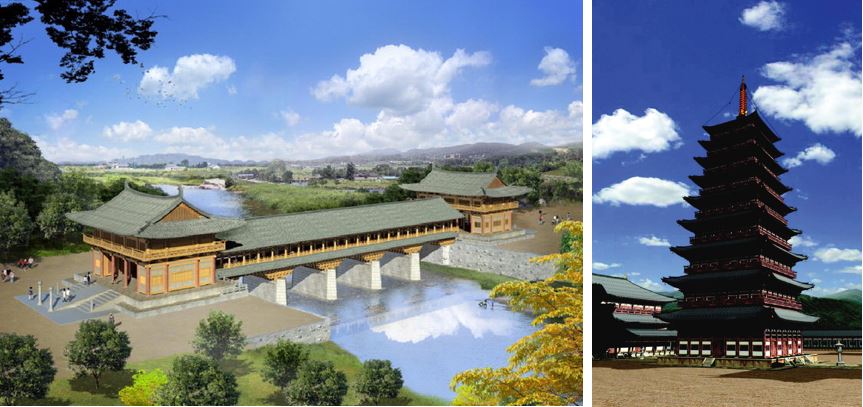

팔미라 유적지 복원 계획에 대한 세간의 관심과 우려는 흥미롭게도 최근 다시 국민적 관심을 받고 있는 경주시의 ‘신라왕경 복원사업’과 많은 면에서 닮아 있습니다. 이 사업은 1970년대 초에 당시 대통령이었던 박정희에 의해 발표된 경주관광종합개발계획으로 시작해서 2007년 경주 역사문화도시 조성 기본계획, 2011년 경주고도보존계획 수립을 거쳐 2012년 박근혜 정부에 의한 경주역사문화 창조도시 조성까지 다양한 국책사업을 통해 명맥을 유지해 온 사업입니다. 그간 이런저런 이유로 큰 진척이 없다가 2019년 11월 신라왕경 핵심유적 복원. 정비에 관한 특별법이 국회 본회의를 통과하면서 지역사회의 기대감이 커지고 있습니다. 신라왕경 복원사업의 핵심은 8개 핵심유적 복원으로 월성 신라왕궁 복원 정비, 월정교 복원, 동궁과 월지 경역 확대, 황룡사 복원 정비, 신라방 복원 정비, 대형고분군 재발굴 및 전시, 첨성대 주변 발굴 및 정비, 쪽샘지구 발굴 및 정비 등의 내용이 포함되어 있습니다. 이 중 황룡사지와 월정교(사적 제457호)는 동아시아 역사상 유례없이 거대한 규모의 목탑 지였다는 상징성과 다른 신라왕경 시절의 소실된 목조건축물들에 비해서 비교적 자료가 많이 남아있다는 이유로 재건 가능성에 관한 논의의 중심에 있었습니다.

황룡사 9층 목탑은 국가의 안녕과 삼국의 통일을 기원하기 위해 선덕여왕 때인 645년에 약 80미터의 거대한 규모로 조성되어 고려 고종 25년(1238)에 침입한 몽고군에 의해 소실된 탑으로 추정되고 있습니다. 1976년부터 8년간 지속된 발굴조사를 통해 세 개의 금당 터와 장육존상이 서 있던 대석과 건물의 기둥을 받들던 주춧돌, 9층 목탑의 기단 등 이 발굴되어 현재의 모습으로 정비되었고, 4년 전인 2016년 11월 유적지 근처에 황룡사 역사문화관을 개관하면서 일단 재건의 논란에서 잠시 숨을 고르고 있는 모양새입니다.

이에 반해 월정교는 ‘반쪽 복원’이라는 전문가들의 우려와 여론의 비난에도 불구하고 경주시와 경상북도가 관광자원 개발과 옛길 복원으로 새로운 문화 탐방코스 조성한다는 명목 하에 2008년 4월 재건이 시작되었습니다. 1980년대 발굴조사 보고서와 교각 가장 아랫부분의 기초석만 있던 유적을 토대로 10년 만인 2018년 9월에 길이 66.15m, 폭 9m, 높이 8m 규모로 재건되어 일반에 공개했지만 다리의 실제 모양에 대한 고증이 엉터리라는 지적이 끊이지 않고 있습니다. 게다가 이후 공사에 사용된 목재의 절반에 가까운 26만 재가 국내산 육송이 아닌 북미산 홍송이어서 일부에서는 신라시대 다리 복원이라는 기본 취지와 동떨어진다는 주장도 제기되기도 했습니다.

고고 유적지에서 발굴된 유산의 경우 원형에 대한 정확한 정보가 확인되지 않을 경우 다수의 국제 협약을 통해 복토 후 유지를 권고하고 있고 상상에 의존한 인위적인 재건(conjectural reconstruction)을 금지하고 있습니다. 이런 관점에서 보자면 현재 ‘월정교의 복원’은 현재 재현된 모습에 대한 역사적 근거가 빈약하다는 점에서 ‘상상 복원’ 혹은 ‘재건’으로 보는 것이 합리적일 것 같습니다. 황룡사지의 경우 목탑 복원은 규모와 현재 목구조 기술의 한계를 고려할 때 재건은 현실성이 없어 보이지만, 신라왕경 복원사업 중 가장 많은 2900억 원이 책정되어 있고, 절터의 중문 복원을 위한 기본설계가 마무리 상태라는 언론 보도가 간간이 들려오는 것을 보면 언젠가는 관광사업 활성화를 기대하고 있는 지역 사회의 경제적, 정치적 압력에 휘둘려 어떤 식으로 든 월정사와 같은 실수가 반복될 여지가 있습니다.

수많은 논란에도 50여 년 동안 계속되고 있는 신라왕경 복원사업에 대한 정부의 법적, 재정적 지원과 국제 보존 원칙을 무시하고 강행된 월정교 재건의 이면에는 매년 천만 명이 다녀간다는 역사도시 경주의 지역 이기주의에 편승한 근시안적인 정치 셈법이 깔려 있다는 것을 부인하기 어렵기 때문입니다. 유네스코 세계유산에 관한 협약 11조 4항에 보면 세계문화유산으로 등재된 유적의 ‘대규모의 공공 혹은 개인 사업(large- scale public or private projects)’과 ‘급속한 도시개발과 관광사업(rapid urban or tourist development projects)’으로 인한 훼손을 명시하고 있습니다. 특히 고고 유적지와 같이 정확한 재현을 위한 역사적, 물리적, 기술적 증거가 상대적으로 부족한 유산의 경우에는 ‘무엇을 어떻게 재현할 것인가’라는 목적과 방법의 문제보다는 ‘왜 재현되어야 하는 가’라는 근본적인 물음에서 사업타당성이 검토되어야 합니다.

그동안 문화유산의 재건은 각 문화권의 건축적 전통과 시대적 상황에 따라 다양한 방식으로 전개되어 왔습니다. 20년마다 해체와 재건을 통해 원형을 지켜나가고 있는 일본의 이세신궁(Ise Jingu)의 유산 보존방식과 2차 대전 때 독일군에 도시 전체가 파괴된 후 철저한 고증을 통한 재건으로 세계유산에 등재된 폴란드의 바르샤바 역사지구는 동양과 서양 문화권의 다양한 ‘되살림’에 관한 보존 철학과 접근방식을 보여주고 있습니다. ‘비움’을 통한 보존과 ‘채움’을 통한 활용이라는 현대 사회의 엇갈린 욕망이 끊임없이 갈등하는 장소인 고고 유적지를 둘러싼 논쟁은 어쩌면 한 뼘의 여백도 허용하지 않고 손바닥 만한 땅 덩어리에도 재화의 가치를 들이대는 현대 도시의 탐욕을 반영하고 있는 것은 아닐까요?

유산을 의미하는 영단어인 헤리티지(Heritage)의 다양한 사전적 정의를 관통하는 핵심적 의미는 “누군가로부터 남겨진 특별한 것”이라고 합니다. 우리 사회가 시간을 품고 잠들어 있는 고고 유적지를 통해 다음 세대의 ‘누군가’에게 남기고 싶은 ‘특별한’ 의미는 무엇이 되어야 할까요? 찬란했던 고대 도시의 부활과 신라왕경의 재건을 꿈꾸는 팔미아와 경주의 다음 행보에 우리 모두가 주목해야 하는 이유입니다.

JELoM의 Tistory 블로그는 '쉽고 유익한 역사보존'을 주제로 독자들과 열린 소통을 지향합니다. 역사(history), 문화 (culture), 환경 (environment)을 주제로 미국과 한국을 비롯한 각 나라의 다양한 사례들을 소개하고 빠르게 변화하는 21세기 도시에서 오래된 것들이 가지는 오늘의 의미와 미래를 위한 가치를 함께 고민해 보고자 합니다. 댓글을 통해 여러분의 다양한 의견을 남겨주세요.

'역사보존 (Historic Preservation) > 보존 철학 (Preservation Philosophy)' 카테고리의 다른 글

| 선택된 일제의 기억-조선총독부 청사와 서대문형무소의 엇갈린 운명 (0) | 2020.03.08 |

|---|---|

| 역사보존과 시대정신 (Zeitgeist) : 박정희 흉상과 로버트 리 (Robert E. Lee) 동상 철거 논란 (0) | 2020.01.31 |

| 역사보존과 21세기 도시의 장소, 문화, 정체성 (0) | 2020.01.30 |